さあ夏に向けて筋トレの季節

▼ページ最下部

※省略されてます すべて表示...

ほんとそれ。

>筋トレする人は、筋トレ自体が楽しいからやってる。

それは人それぞれだよ。

俺は運動が大嫌いな人間だが、もう何年も毎日続いている。盆も正月もやっている。

今日も昼からジムに行く予定だ。

俺は別にマッチョになりたくてやっているのでもなければ、気持ち良いからやっているのでもない。

格闘技をやっているので、それに対して必要な部位を最低限強化したいだけだ。

出来るならやりたくない。

面倒臭い。

しかし必要だからやっている。それだけだ。

だから楽しいと思ってやっている人もいるだろうけど、責任感みたいにやっている人も結構多いと思うよ。

爺や婆どもは特にそうだ。いや、シェイプアップ、美ボディを目指している女もそうだ。

それをやることで、自分の目標に近づけるからやっている。

達成感はもちろんあれば気持ち良いだろうが、みんな出来るならやりたくないんじゃないかな。

君は食事制限とかつらくないかい?

それは人それぞれだよ。

俺は運動が大嫌いな人間だが、もう何年も毎日続いている。盆も正月もやっている。

今日も昼からジムに行く予定だ。

俺は別にマッチョになりたくてやっているのでもなければ、気持ち良いからやっているのでもない。

格闘技をやっているので、それに対して必要な部位を最低限強化したいだけだ。

出来るならやりたくない。

面倒臭い。

しかし必要だからやっている。それだけだ。

だから楽しいと思ってやっている人もいるだろうけど、責任感みたいにやっている人も結構多いと思うよ。

爺や婆どもは特にそうだ。いや、シェイプアップ、美ボディを目指している女もそうだ。

それをやることで、自分の目標に近づけるからやっている。

達成感はもちろんあれば気持ち良いだろうが、みんな出来るならやりたくないんじゃないかな。

君は食事制限とかつらくないかい?

41歳から筋トレを始めて4年が経つ。マッチョになりたいと思って始めたけど、そう簡単な事ではない。

はりきり過ぎて何度も腰を痛めた。今は怪我をしない様に慎重にやっている。

筋トレ自体は楽しくないけど、アドレナリンが出て自己肯定感が上がる。

継続している理由は、まだまだモテたいというのもあるし、睡眠の質が上がって健康的だし、自分の事を好きでありたいから。

はりきり過ぎて何度も腰を痛めた。今は怪我をしない様に慎重にやっている。

筋トレ自体は楽しくないけど、アドレナリンが出て自己肯定感が上がる。

継続している理由は、まだまだモテたいというのもあるし、睡眠の質が上がって健康的だし、自分の事を好きでありたいから。

【ドイツボディビルチャンピオンと話したことメモまとめ】

・ドイツでもBCAAよりEAAは主流

・クレアチンは無限のパワーを与えてくれる

・シトルリン最強

・とにかくトレーニングは押しまくれ(エキセントリック種目も大事だが、コンセントリック種目もしっかりやれ)

・プロテインは取るべき

・ドイツでもBCAAよりEAAは主流

・クレアチンは無限のパワーを与えてくれる

・シトルリン最強

・とにかくトレーニングは押しまくれ(エキセントリック種目も大事だが、コンセントリック種目もしっかりやれ)

・プロテインは取るべき

なぜ運動は健康にいいのか…ホリエモンが「運動効果研究の第一人者」に徹底的にヒアリングした結論

●「よぼよぼの老人」は運動をしてこなかった人たち

運動は健康にいいという認識は多くの人が持っているが、実際にどんなメカニズムで影響しているのか。

その関係性が解き明かされつつある。

分子生物学の視点から運動効果の研究を行う第一人者、東京都立大学の藤井宣晴教授に話を聞いた。

【話を伺った研究者】

藤井 宣晴(ふじい・のぶはる)

1966年生まれ。東京都立大学大学院人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域 教授。

博士(体育科学)。

専門は分子生物学。ハーバード大学医学部ジョスリン糖尿病センターを経て2008年より現職。

これまでに骨格筋が出すホルモンである「マイオカイン」を数十種類発見している。

僕個人の実感だが、40~50代になると、日常的に運動している人と

まったくしていない人に分かれてくる。

学生時代は体育の授業があるから強制的に運動させられるけど、

社会人になったり家庭を持ったりすると、運動の機会は減る。

とはいえ、全身の筋力や筋量を保ち、運動機能を維持することは、

日常の活動や老化に対処する上でも重要だ。

僕もキックボクシングやゴルフ、年に2~3回のアドベンチャーレースなど、

さまざまな形で運動を習慣にしている。

●「よぼよぼの老人」は運動をしてこなかった人たち

運動は健康にいいという認識は多くの人が持っているが、実際にどんなメカニズムで影響しているのか。

その関係性が解き明かされつつある。

分子生物学の視点から運動効果の研究を行う第一人者、東京都立大学の藤井宣晴教授に話を聞いた。

【話を伺った研究者】

藤井 宣晴(ふじい・のぶはる)

1966年生まれ。東京都立大学大学院人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域 教授。

博士(体育科学)。

専門は分子生物学。ハーバード大学医学部ジョスリン糖尿病センターを経て2008年より現職。

これまでに骨格筋が出すホルモンである「マイオカイン」を数十種類発見している。

僕個人の実感だが、40~50代になると、日常的に運動している人と

まったくしていない人に分かれてくる。

学生時代は体育の授業があるから強制的に運動させられるけど、

社会人になったり家庭を持ったりすると、運動の機会は減る。

とはいえ、全身の筋力や筋量を保ち、運動機能を維持することは、

日常の活動や老化に対処する上でも重要だ。

僕もキックボクシングやゴルフ、年に2~3回のアドベンチャーレースなど、

さまざまな形で運動を習慣にしている。

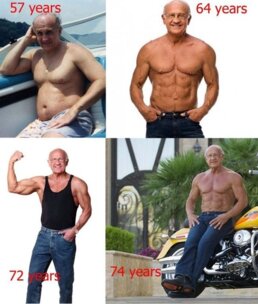

運動を続けていれば、全身の筋肉や骨は意外と衰えないことを感じているし、

ジムに行くと、70代の方が普通にウエイトをあげているのもよく見かける。

いわゆる“よぼよぼの老人”は、運動を何もしてこなかった人たちなのだと思う。

●がんも鬱も「運動」が予防策になる

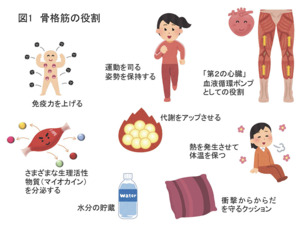

運動をする時に使う筋肉は、骨に付いていて、伸び縮みによって身体を動かしたり

支えたりしている骨格筋だ。

運動による効果は、使った部位の筋肉が増えることだけではない。

実に多様で、しかも全身に及ぶことが、疫学研究分野でも科学的根拠(エビデンス)に

基づいて示されている。

〈運動の健康効果の例〉

糖尿病の予防・改善、がん発症率の低下(大腸、乳、子宮、膵臓、肝臓、前立腺、肺など)、

脳卒中の減少、認知症(アルツハイマー型認知症)の予防、心疾患の予防・改善、

肝機能の改善、動脈硬化の改善、膵臓機能の改善、免疫機能の亢進(こうしん)、

血圧の低下、筋肉の増大、骨密度の増大、鬱(うつ)・不安の抑制など。

藤井教授が、ある動物実験の例を紹介してくれた。

「がんを発症して筋肉が萎縮したマウスに筋肉増強剤を注射して、

筋萎縮が抑えられる状態を作ると、がんが大きくなっても筋肉量が維持され、

生存日数も生存率も飛躍的に伸びたのです」(藤井教授)

ジムに行くと、70代の方が普通にウエイトをあげているのもよく見かける。

いわゆる“よぼよぼの老人”は、運動を何もしてこなかった人たちなのだと思う。

●がんも鬱も「運動」が予防策になる

運動をする時に使う筋肉は、骨に付いていて、伸び縮みによって身体を動かしたり

支えたりしている骨格筋だ。

運動による効果は、使った部位の筋肉が増えることだけではない。

実に多様で、しかも全身に及ぶことが、疫学研究分野でも科学的根拠(エビデンス)に

基づいて示されている。

〈運動の健康効果の例〉

糖尿病の予防・改善、がん発症率の低下(大腸、乳、子宮、膵臓、肝臓、前立腺、肺など)、

脳卒中の減少、認知症(アルツハイマー型認知症)の予防、心疾患の予防・改善、

肝機能の改善、動脈硬化の改善、膵臓機能の改善、免疫機能の亢進(こうしん)、

血圧の低下、筋肉の増大、骨密度の増大、鬱(うつ)・不安の抑制など。

藤井教授が、ある動物実験の例を紹介してくれた。

「がんを発症して筋肉が萎縮したマウスに筋肉増強剤を注射して、

筋萎縮が抑えられる状態を作ると、がんが大きくなっても筋肉量が維持され、

生存日数も生存率も飛躍的に伸びたのです」(藤井教授)

その理由は解明されていないというが、筋量を適切に保つことで病気を遠ざけ、

その理由は解明されていないというが、筋量を適切に保つことで病気を遠ざけ、 長く生きられることを示唆していると思う。

人間の場合もさまざまなデータから、全身の筋量が多く・筋力が高いほど病気にかかりにくく、

長く生きる傾向にあることがわかっている。

●日本人の健康寿命は70代という現実

日本人は男女とも世界トップクラスの長寿だが、何歳ぐらいまで健康で生きられるのだろう。

「2022年度 高齢社会白書(概要版)内閣府」のデータがある。

男性 平均寿命81.41歳 健康寿命72.68歳(差は8.73歳)

女性 平均寿命87.45歳 健康寿命75.38歳(差は12.07歳)

健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」

と定義されているが、男女ともに平均寿命とは約10年の差がある。

この期間は日常生活に不便が生じて支援や介護が必要になるということだ。

つまり、人生80年が当たり前の時代になっても、最後の10年はあまり

ハッピーではない状態で生きなければならない。

メディアでは高齢者のアスリートや90歳を超えても現役で仕事をしている人を

取り上げることが珍しくないが、それはまだまだ少数者。

支援なく日常を送れる健康寿命が70代という現実は頭に入れておきたい。

そして、要介護に至った原因の調査データも紹介する。

そして、要介護に至った原因の調査データも紹介する。 〈現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因(2022年 厚生労働省 国民生活基礎調査の概況より)〉

1位 認知症 16.6%

2位 脳血管疾患(脳卒中) 16.1%

3位 骨折・転倒 13.9%

●椅子に座っている時間が長いほど寿命が短い

3位の「骨折・転倒」の原因を詳しく調べてみると、「身体要因」や「加齢的変化」などがあり、

「膝、股関節の疾患」「脊椎、腰椎の脊椎症」「大腿骨の骨折」「筋力の低下」といった例が

挙げられている(国立長寿医療研究センター公式サイト「転倒の原因」より)。

これらは、藤井教授によると「運動器の障害」であり、「筋力の低下」は「骨格筋の衰退」、

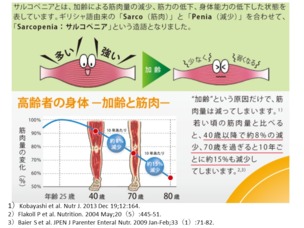

つまり近年知られてきた「サルコペニア」だという。

サルコペニアとは、「sarx(筋)」+「penia(喪失)」の造語。

加齢に伴う進行性の筋量及び筋力、あるいは身体機能の低下のことを言い、

「身体の脆弱・機動性の欠如・障害・死亡のリスクを増加させるもの」とされる。

年を取っていくと誰しも筋力、筋量が低下していくが、それの著しい状態がサルコペニアだ。

現在は疾病に分類されていて、治療の対象となる。

「筋量は30代から低下しますから、40~50代の方は日常に運動を取り入れて筋量を維持することが大切です。

座りっぱなしなど、不活動時間を減らすことも意識したいですね」と藤井教授。

近年発表された、「椅子に座っている時間が長いほど病気にかかりやすく寿命が短い」

近年発表された、「椅子に座っている時間が長いほど病気にかかりやすく寿命が短い」 というデータは不活動時間のリスクを示している。

●なぜ多様な効果を全身に及ぼすのか

健康に年を重ねるには筋力維持が必須であり、その有効手段の1つとして

運動が重要なことは理解してもらえただろうか。

では、なぜ運動が多様な効果を全身に及ぼすのか。

藤井教授はその解明のために、骨格筋の培養細胞を用いて研究している。

筋肉は運動によってダメージを受けること、そして回復することを筋肉痛や怪我で

経験している人も多いだろう。

運動に使う骨格筋の維持に関わっているのが、「サテライト細胞」と呼ばれるものだ。

「骨格筋の細胞は細長い線維状で、サテライト細胞はその上に複数へばりついていて、

骨格筋細胞に負荷がかかったり損傷を受けたりすると活性化して増殖します。

そして損傷部位から内部に入り込んで、骨格筋細胞に変わることで傷が修復されます。

このような仕組みがあるため、骨格筋は非常に高い再生力を持っているのです」(藤井教授)

そして、シャーレ内の実験で、世界で初めて骨格筋細胞を動かすことに成功したのが

藤井教授の研究室だ。

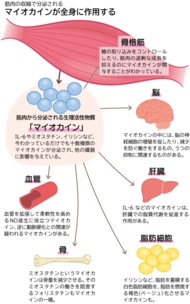

さらに2022年、骨格筋細胞が収縮した際に分泌されるホルモン物質である

「マイオカイン」の一種を発見したという。

マイオカインとは、ギリシャ語の「myo=筋」+「kine=動作」が語源の名称だ。

ちなみに人間のホルモンは100種類ほど認められていて、すべて体内で合成・分泌される。

ちなみに人間のホルモンは100種類ほど認められていて、すべて体内で合成・分泌される。 そして血液などの体液を経由して全身に運ばれ、それぞれの情報が伝わることで

身体のさまざまな働きが調節される。

骨格筋由来のマイオカインは筋肉の代謝や増大に関わるだけでなく、

別の臓器へ作用してそれらの状態を調節したり、骨密度の増大を促す

メッセージを送ったりすると考えられている。

●マイオカインが「運動が身体にいい」を裏づける

「運動の効果が全身に及ぶ理由について、全身に運ばれるマイオカインの存在で

説明がつくのではないか。これを『マイオカイン仮説』としています」と話す藤井教授は、

これまでに、骨格筋細胞の運動に関係するマイオカインを数十種類発見している。

その代表的なもののひとつが「PDGF-B(platelet-derived growth factor-B)」。

もとは血液成分の血小板に含まれる成長因子(グロースフアクター)

(特定の細胞の増殖や分化を促すタンパク質の総称)として発見されたが、

筋肉にも存在していることがわかった。

骨格筋細胞の培養実験で「筋量と筋力を増強する作用」が確認されている。

また「RSPO3(R-spondin 3)」というマイオカインは、骨格筋細胞を疲れにくい

マラソンランナータイプに変化させる働きがあることがわかったそうだ。

その他の研究グループでは、神経細胞を活性化するというマイオカインや、

大腸がんを抑制するマイオカインも発見されているという。

骨格筋細胞の研究とアンチエイジングのつながりが見えてきたし、

骨格筋細胞の研究とアンチエイジングのつながりが見えてきたし、 運動とマイオカインが連携しているのは間違いなさそうだ。

藤井教授は将来的に治療や医薬品への応用を見据えていて、それが実現すれば、

運動以外の方法で筋力低下を防いだり、理想の筋肉をデザインしたりすることも

できるようになる可能性があるという。

●「筋疲労は乳酸が原因」は誤解だった

とはいえ、マイオカインの人体への応用はまだまだ先の話。

今、僕たちにできることは、運動をして筋肉を維持・増強することに他ならない。

そこで、日頃気になっていた疑問を藤井教授に投げかけてみた。

代表的な筋肉増強法はウエイトトレーニングだが、

「筋肉はダメージを受けることで大きく・強くなる」

と言われている理由を尋ねたところ、藤井教授が興味深いアドバイスをくれた。

「実は、ウエイトトレーニングである程度の負荷をかけた状態の筋肉を電子顕微鏡で見ると、

筋肉の構造が少し壊れた場所がいくつか見つかるくらいのダメージだとわかります。

筋肉の主成分であるタンパク質は、アミノ酸が50個以上結合したもの。

壊れてバラバラになったタンパク質はアミノ酸なので、すぐに再生の材料として使われて回復するでしょう。

ですから、運動で筋肉に負荷を与えてより大きくするなら、筋肉のタンパク質合成を高めるアミノ酸を

同時に摂ると効率がいいと思います」(藤井教授)

その類の製品の効果には疑問を持っていたが、今後、運動する時には絶対に摂ろうと思う。

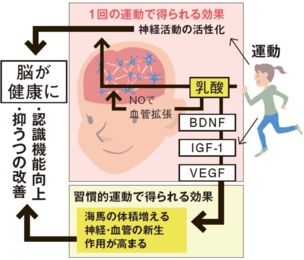

さらに藤井教授が面白いことを教えてくれた。

さらに藤井教授が面白いことを教えてくれた。 昔から、運動した際に筋肉内に出る乳酸は“疲労物質”だと言われていたが、

これは誤解であるという話。

「乳酸もマイオカインの一種じゃないか? という研究が、最近いくつか出てきています。

乳酸は体内の水分でイオン化すると、水素とラクテートになります。

水素イオンはpHバランスを酸性に傾けるので細胞にとっては良くないかもしれませんが、

ラクテートは骨格筋がエネルギー源として利用できるのでメリットの方が大きい。

むしろ良いものではないかと言われているのです」(藤井教授)

●「最強の薬」を実現するための挑戦

藤井教授が取り組んでいるマイオカインの研究は近年注目されていて、

世界中のいくつかのグループが研究報告を行っているそうだ。

研究の歴史が浅いため情報の入れ替わりも多く、僕たちも、

すべてのマイオカイン情報を鵜呑みにしないよう注意する必要がある。

では今後、マイオカインの研究はどのように進むのだろうか。

では今後、マイオカインの研究はどのように進むのだろうか。 「1960年代、アメリカ国立老化研究所の初代所長が語った

『運動の効果を1つのカプセル剤の中に閉じ込めることができたなら、

1錠で最も広範に効く、最強の薬になるだろう』という言葉がありますが、

現代ではまさに“運動のさまざまな効果を閉じ込めた薬を作る”

という挑戦が始まっています。

私たちの研究の最終ゴールもそこで、現在はタンパク質を中心とした

マイオカイン研究が主流ですが、今後はより分子量の小さいマイオカイン、

たとえば筋細胞の中で脂質が代謝されて生じる物質など、

代謝産物の研究も行いたいと思っています」(藤井教授)

実現すれば、運動が難しい人でも運動効果が得られる、夢の治療法になるだろう。

藤井教授の研究には今後も注目したい。

中年を過ぎてるような年齢で、

限界のパワーを出すことをしている人なんて、ほとんどいないな。

下手すりゃ何十年もないことじゃないか?

力仕事をしていても、動けなくなるような限界パワーなんて出すことないし。

筋トレしてるって、やっぱりかなり特殊な環境にいるってことだな。

いいかどうかはまだわからん。

限界のパワーを出すことをしている人なんて、ほとんどいないな。

下手すりゃ何十年もないことじゃないか?

力仕事をしていても、動けなくなるような限界パワーなんて出すことないし。

筋トレしてるって、やっぱりかなり特殊な環境にいるってことだな。

いいかどうかはまだわからん。

マッチョになることだけが筋トレの目的じゃないよ。

運動不足解消、ダイエットの人がむしろ多い。

ジムに通っている人の半分以上がそうだと思うよ。

でまたマッチョになること以外の目的として、趣味のスポーツを補うためのフィジカル強化でやっている人も多い。

俺が通っているところでは、年齢関係なく、陸上や野球やゴルフや格闘技などをやるために必要な筋肉を鍛えているって感じの人が結構いる。

それは60代以上の人でもね。

運動不足解消、ダイエットの人がむしろ多い。

ジムに通っている人の半分以上がそうだと思うよ。

でまたマッチョになること以外の目的として、趣味のスポーツを補うためのフィジカル強化でやっている人も多い。

俺が通っているところでは、年齢関係なく、陸上や野球やゴルフや格闘技などをやるために必要な筋肉を鍛えているって感じの人が結構いる。

それは60代以上の人でもね。

▲ページ最上部

ログサイズ:27 KB 有効レス数:24 削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

健康と病気掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:さあ夏に向けて筋トレの季節